◎ 王 婧

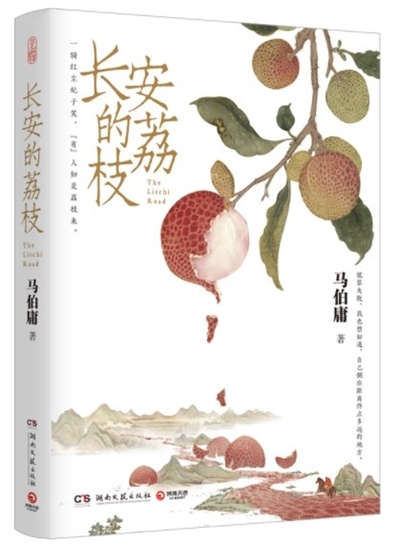

读完马伯庸创作的中篇小说《长安的荔枝》,我心里头最惦记的,不是那座流光溢彩的长安城,也不是那场惊心动魄的荔枝转运,反倒是岭南那个叫阿僮的姑娘。她就像一颗刚剥开的丹荔,水灵灵,亮晶晶,一下子就照亮了那个被权谋和算计弄得昏暗无比的故事。

在她的世界里,人与人的交往,简单得像土地一样诚实。她起初对“荔枝使”李善德的官衔不屑一顾,带着戒备,直呼其为“城人”。可李善德,这个连锄头都扛不稳的城里人,竟然真的在岭南湿热的空气里,跟着阿僮钻进林子放线。忙到快日落时,汗水浸透了官袍,粘在身上,他瘫坐在田埂上,呼哧呼哧喘得像头老牛。就那一刻,阿僮看他的眼神变了。没有复杂的算计,只有最朴素的认可:你付出了汗水,你就是朋友。于是,她就把那些关于荔枝保鲜的古老智慧,一股脑儿地全倒了出来。长安一句问候都藏着三层算计,她的世界却只认一身汗水,这种坦荡,让满城精致的虚伪都成了笑话。

更让人着迷的是,阿僮的纯真,还体现在她用孩童般的直觉,轻易地戳破了成人世界的执念。李善德为了“如何让荔枝不变味”这个天大的难题,在驿道上反复丈量,拿各种瓮罐做试验,整个人都绷成了一根快要断掉的弦。他一遍遍不厌其烦地问询这个关乎身家性命的问题。可阿僮呢?一句“你别摘下来啊”,轻飘飘地就给出了答案。这话听着多傻气,简直像个玩笑,却像一道闪电,瞬间劈开了李善德脑子里的重重迷雾。阿僮的天真,就像一面镜子,照见了所有聪明人的可笑——我们费尽心机想解开的那个死结,其实只是我们自己把一条直路给绕弯了。

而真正让我鼻子发酸的,是她那份不计回报的纯真,像一枚熟透的丹荔,甜得让人心疼。李善德匆忙上路,来不及带回他承诺的长安美酒。他自己都愧疚得无地自容,面对着一众失望的峒人,尴尬得手足无措。那场面,光是想想就替他尴尬。而阿僮只是嗔怪他“记性不如斑雀”,转头却把自己最珍贵的、园子结出的最大一枚“丹荔”捧到他面前。那一刻,什么叫窘境,什么叫愧疚,都被这颗荔枝给融化了,只剩下纯粹的、暖人心的甜。

我们总以为,人越活越通透,就该懂得用世故的算法去衡量得失。可阿僮这颗真心,就像那枚被层层外壳保护的荔枝瓤肉,任凭外界烈日炎炎、尘土飞扬,内里始终藏着一捧清凉如许的月光。它提醒我们,在这个人人都想变得复杂的时代,保持一点不合时宜的纯真,或许才是对抗这个坚硬世界,最温柔也最强大的武器。

(作者单位:重庆市长寿区市场监督管理局)