十佳公诉人颁奖仪式

参赛选手带病参加笔试

7月的山城重庆,骄阳似火,而比天气更炙热的,是这场以“高质效办案”为核心目标的重庆市检察机关十佳公诉人暨优秀公诉人业务竞赛。来自全市基层检察院的40名公诉精英齐聚赛场,展开了一场智慧与能力的巅峰对决。

9小时挑战20余案

锤炼“办案真功夫”

7月8日的业务笔试现场,气氛紧张而凝重。江津区检察院的参赛选手王巽面前堆放着4本厚厚的案卷材料,她全神贯注,笔尖在案卷上快速跳动。这一天,选手们需要在9小时内快速梳理20余个不同类型的刑事案件,案件涵盖经济犯罪、普通犯罪、重大犯罪、职务犯罪四大领域。从盗窃到网络诈骗,从贪污到涉黑案件,每个案子都需要精准定性。

王巽说,这场笔试如同高强度阅卷训练,要求选手在短时间内抽丝剥茧,找出案件适用法律并快速准确定性,考验着公诉人的综合办案能力,也是对选手脑力和体力的双重挑战。由于时间紧迫,很多选手甚至顾不上吃饭。现场还有选手戴着颈椎护具坚持完成笔试。

备赛期间,王巽梳理了近三年全市典型案例,结合最高检指导性案例提炼办案思路,沉下心钻研各类案件。“这场比赛让我增强了独立承办案件的自信心,也提升了实际工作水平,补上了自身的弱项和短板,让我更成体系地提升自己。”

模拟法庭上唇枪舌剑

淬炼“出庭硬实力”

公诉人是代表国家提起刑事诉讼的检察官,在检察机关审查起诉后对刑事案件出庭指控犯罪。因此,一个优秀的公诉人必须具备高水平的语言表达能力和应变能力。

7月11日的模拟法庭论辩环节,将竞赛推向高潮。

“治病不是毒品的通行证,同情不能成为违法的护身符!”控方选手的发言掷地有声,直指“现实版《我不是药神》”案例的核心争议。

“刑事检察不是机械适用法律,而是要在天理、国法、人情中寻找平衡!”辩方选手针锋相对,引得现场观众频频点头。

据了解,这场模拟法庭辩论赛的案例均改编自社会热点案例或新型犯罪案例。例如,有人为治疗重度抑郁症从国外购买含毒品成分的违禁药品,是否构成走私毒品罪?控辩双方从法律条文到社会伦理,从个案公正到司法温度,展开激烈交锋。

江北区检察院选手陈诚抽到的辩题是“受贿罪与敲诈勒索罪的定性”。面对模拟辩护人的连环追问,他从容举证,层层拆解:“受贿的本质是权钱交易,而敲诈勒索的核心是威胁手段,本案中行为人是否利用职务便利?是否存在胁迫情节?这是定性的关键。”他清晰的思路和流畅的语言赢得了现场观众的掌声。

“实战中的庭审更残酷,往往一个公诉人要应对几个甚至十几个辩护人。竞赛让我们在安全环境中反复打磨指控逻辑,巩固出庭硬核实力。”陈诚告诉记者,论辩不仅考验语言表达能力,更要求公诉人具备快速反应的思维敏捷性,公诉人的语言要像手术刀一样精准,既要说服法官,也要让旁听群众听懂。

以赛促学以赛促训

打造全能型公诉人

“比赛不是目的,而是为了反哺办案。”渝北区检察院检察官刘溉表示,平时办案就会涉及对刑法理论的思考,处理争议焦点时,她会查询人民法院案例库、最高法参考案例以及最高检指导案例,这些学习都是围绕高质效办案进行的,为比赛积累了基础的同时实现办案水平的进一步提升。

本次比赛对秀山县检察院的检察官张育丹而言,意义非凡。“我们院首次闯入决赛,极大地鼓舞了基层检察官的士气与信心。”张育丹感慨道,比赛在院内营造了创新争先的良好氛围,起到了以赛促训,提升业务能力的作用。

市检察院检察一部副主任徐祯祯表示,比赛项目集中展现了检察机关对公诉人自身素质的全方位要求,策论写作考察政策准确理解,业务笔试考察办案质量,模拟论辩则是出庭能力的缩影,比赛旨在培养全方位发展的公诉人才。

“此次模拟法庭论辩堪称刑事检察的‘华山论剑’。”西南政法大学法学院院长张吉喜对竞赛给予高度评价。他表示,选手们扎实的专业功底和过硬的综合素养,让他真切感受到重庆市检察机关公诉精英的硬核实力与职业精神。

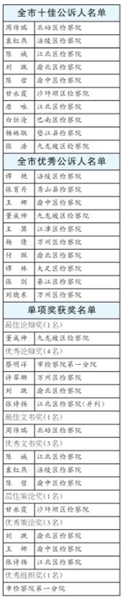

5天的竞赛,不仅是一场专业能力的“大考”,更是一次检察精神的传承。当颁奖典礼的掌声响起,新一批“十佳公诉人”胸前的检徽在灯光下熠熠生辉。“十佳公诉人”不是终点,而是新的起点,他们将以更加坚定的步伐,守护山城的公平正义。

本版稿件由记者 叶会娟 实习生 郭静怡 采写